Babur

Babur

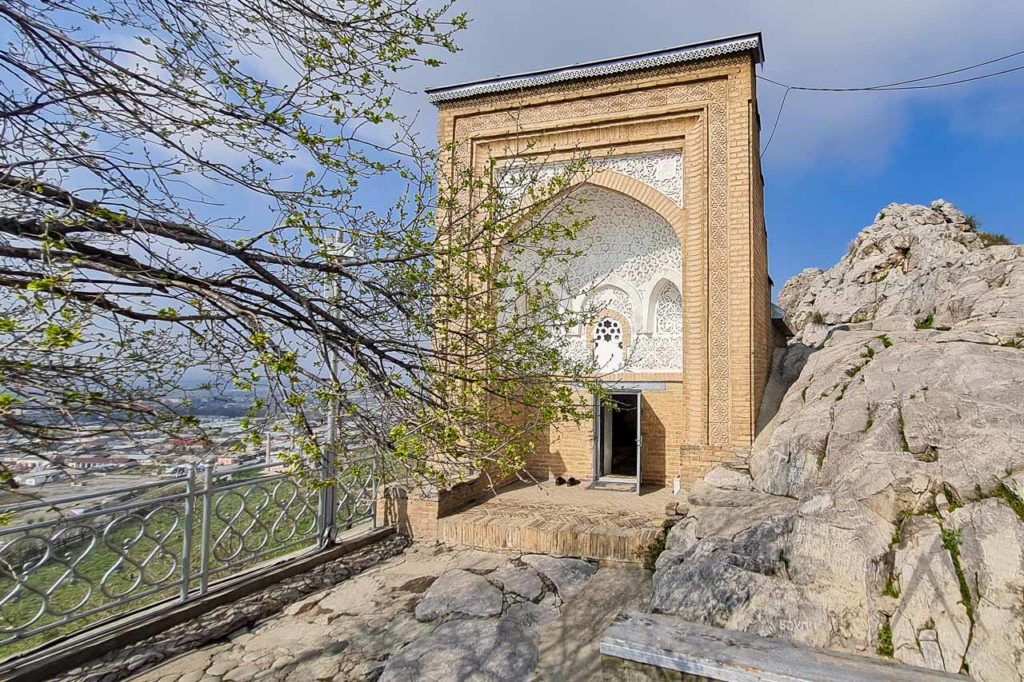

Zahir-ud-din Muhammad Babur, également orthographié Bobur ou Babur, est un conquérant, souverain et poète bien connu d’Asie centrale, en Ouzbékistan, qui, après une série de revers, a finalement réussi à jeter les bases de la dynastie moghole dans le sous-continent indien et est devenu le premier empereur moghol. Il est considéré comme un héros et un personnage légendaire dans plusieurs pays d’Asie centrale et de nombreux mausolées et autres bâtiments, mémoriaux ou lieux saints portent son nom.

Babur est né le 14 février 1483 à Andijan (à l’époque, Aksikent était encore habité), dans la famille du souverain de la vallée de Fergana, qui s’appelait Umar Sheikh Mirzo. À l’époque, en Asie centrale et au Khurasan (une région du plateau iranien oriental), une guerre intestine féroce opposait les parents et les descendants du grand Tamerlan. Zakhritdin, amoureux depuis son enfance de la littérature, de l’art et de la beauté de la nature, comme tous les princes timourides, reçut une éducation de base dans ces matières sous l’enseignement des éminents professeurs du palais de son père.

L’enfance sereine de Babur ne dure pas longtemps : après la mort de son père en 1494, Babur, âgé de 12 ans seulement, assis sur le trône du souverain de l’Ulus Fergana, est contraint de lutter pour le trône d’Andijan contre son frère Jahongir Mirzo, ses oncles Sultan Ahmad Mirzo et Sultan Makhmud-Khan, et d’autres groupes féodaux. Pour se réconcilier avec son frère, Jahongir Mirzo, Babur divise l’Ulus Fergana et lui en donne exactement la moitié.

Babur entre en lutte contre les groupes féodaux pour Samarcande. Le conquérant, Shebani-Khan, qui possédait une énorme armée, obligea Babur à quitter Samarkand. Après la conquête de l’Andijan par Sheibani-Khan en 1504, Babur se dirige vers le sud et installe son pouvoir dans les Ulus de Kaboul.

Entre 1505 et 1515, Babur tente de retourner en Asie centrale plusieurs fois bMais ces tentatives se sont avérées vaines. Plus tard, dans le but de renforcer son pouvoir, Babur mena une lutte agressive contre l’Inde entre 1519 et 1525. En 1526-27, il la conquit en partie. Le pouvoir de la « dynastie babouride », connue en Europe sous le nom de « Grand Empire moghol », a duré plus de 300 ans en Inde.

Après cette victoire, Babur n’a pas vécu longtemps puisqu’il est mort dans la ville d’Agra en décembre 1530. Plus tard, selon son testament, sa dépouille fut transportée par ses descendants jusqu’à Kaboul où elle fut enterrée. Babur, pendant la courte période où il a gouverné l’État, a favorisé la stabilisation de la situation politique en Inde, l’unification des terres indiennes, l’amélioration des villes, l’organisation des relations commerciales et la plantation d’arbres, d’arbustes et de jardins. La construction de bibliothèques et de caravansérails a été largement pratiquée, en particulier pendant les années de gouvernance de ses fils et de ses « descendants ». À cette époque, le style centrasiatique est également apparu dans les arts et l’architecture de l’Inde.

Javaharlal Neru a écrit qu’après l’arrivée de Babur en Inde, de grands changements avaient eu lieu, et que les nouvelles réformes avaient amélioré la vie et enrichi les arts et l’architecture. Parallèlement aux énormes affaires de l’État, Babur écrit de la littérature en Inde et crée son œuvre la plus exclusive, le « Baburname », qui devient populaire dans le monde entier.

Curiosités et destinations liées à Babur

Autres peuples connus en Asie centrale

Page mise à jour le 23.12.2022